Showing 6976 results

Authority record- Person

- Corporate body

- spät. 1529 bis 1964

Früheste Aufzeichnungen von 1529, muss aber schon vorher bestanden haben.

- Person

- 1893-1984

1930 Direktor der oberösterreichischen Landwirtschaftskammer, 1933 bis 1934 Staatssekretär im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Oktober 1933 bis März 1938 Landesleiter der Vaterländischen Front in Oberösterreich. 1934 bis 1938 Landeshauptmann von Oberösterreich. Nach dem „Anschluss“ abgesetzt, verhaftet und mehrmals in den KZs Dachau und Buchenwald inhaftiert. Von 1945 bis 1971 erneut oberösterreichischer Landeshauptmann (ÖVP).

- Person

- 1840-1918

Stadtbücherei Marlen Haushofer

- Corporate body

- 1962-

Am 30.11.1962 als Zentralbücherei eröffnet. 2002 modernisiert und saniert und als "Stadtbücherei Marlen Haushofer" wiedereröffnet.

- Person

- 17. Jh.

- Person

- 1919-2006

- Corporate body

- ca. 16. Jh.

Das Sondersiechenhaus wurde in der Zeit der Glaubensspaltung von reichen Stadtbürgern gestiftet. Aus diesem wurde später das dritte "Altersheim", welches auch als "Herrenhaus" bezeichnet wurde. Im 19. Jahrhundert kamen dort 50 Personen unter.1978 erfolgte einer Restaurierung des Gebäudes, das mit schönen barocken Wandmalereien ausgestattet ist. Wurde am 31. Dezember 2009 unter Denkmalschutz gestellt.

- Corporate body

1512 stiftete die Flößerzeche das St.-Nikolai-Benefizium, indem Thoman Selzahm seine beiden Häuser in der Stadt verkauft und um den Kaufschilling freie Güter und Gülten in die Flößerzeche kauft. Dafür sollen u.a. wöchentlich 5 Messen in der Pfarrkirche auf dem St.-Nikolai-Altar gelesen werden.

Um 1539 wurde die Flößerzeche dem Bürgerspital eingegliedert.

Aus dem Stapelrecht für Holz entwickelte sich eine bürgerliche Holzhandlungsgesellschaft großen stils, die sich in der Flößerzeche zunftständig einrichtete. Ihr ansehen und ihr Vermögen finden ausdruck in dieser Stiftung.

1754 gehörten zur Flößerzeche 12 Häuser.

- Person

- gest. ca. 1901

Verheiratet mit Magdalena Wussin, geborene Wiesner.

Beschrieb 1876, also vor der Restaurierung der Kirche, alle Grabdenkmale der Stadtpfarrkirche Steyr. (Bei der Restaurierung wurden die meist am Fußboden der Kirche liegenden Grabsteine gehoben und außen an der Kirche in der Torhalle und der Umfangsmauer der Kirche und der Nordwand der Margarethenkapelle eingemauert.)

Ordnete 1882 das Stiftsarchiv Gleink und Garsten bzw. trennte in Gleink die Garstner von den Gleinker Beständen. Publizierte 1884 39 Urkunden aus Garsten, die sich auf die Bau- und Kunstgeschichte des Klosters zw. 1592 und 1787 beziehen.

Zusammen mit Marianne und Jakob Kautsch, Gustav Ritzinger und seiner Ehefrau Magalena Wussin, bildete Johann Wussin 1887 das Gründungskomitee der Gesellschaft "Styria - Gesellschaft der Altertumsfreunde in Steyr". Die Gesellschaft verfolgte das Ziel, in Steyr ein städtisches Museum zu errichten.

Habe vierzig Jahre lang zur Ferialzeit Steyr besucht und ist etwa 1901 verstorben.

- Person

- 1896-1985

- Person

- 1539-1610

Geboren in Nürnberg, studierte in Wittenberg. Ab 1572 bis ca. 1592 Rektor der protestantischen Lateinschule in Steyr. Starb in Nürnberg.

- Corporate body

- Person

- um 1782 bis 1855

1836 bis 1855 Stadtpfarrer von Steyr, verstarb 1855 im 74. Lebensjahr.

- Person

- Person

- gestorben 1996

- Person

- gest. 1466

- Person

- ? bis ca. 1450

- Person

- um 1377 bis 1424

- Person

- ca. 1921-1981

Gehörte 45 Jahre lang den Steyr-Werken an. War seit 1976 kaufmännischer Leiter des Geschäftsbereiches Nutzfahrzeuge und Landmaschinen. Begann 1935 als kaufmännischer Lehrling, dann Aufstieg zum Buchhalter, Handlungsbevollmächtigen, Prokuristen und schließlich kaufmännischen Direktor. Starb im 60. Lebensjahr während eines Urlaubsaufenthaltes in Lienz.

- Person

- Person

- 1800-1880

Am 10. März 1880 in Pernstein bei Micheldorf geboren. Gymnasium in Kremsmünster, studierte Jura in Jena und später Musik am Konservatorium in Wien. Trug aufgrund seiner außergewöhnlich guten Leistungen den Titel "Professor".

1820 Landesbuchhalter in Linz, nebenbei 36 Jahre lang ehrenamtlicher Unterricht in Musik an der Präparandie (Lehrerbildungsanstalt). Unterrichtete 1840/41 Anton Bruckner. Komponierte zahlreiche Messen, Kantaten, Lieder, Oratorien sowie zwei Opern und Unterhaltungsmusik.

Setzte sich 1865 in Steyr, bei seinem Sohn, zur Ruhe und besuchte Bruckner, sooft dieser Steyr besuchte. Starb am 6. Februar 1880.

- Person

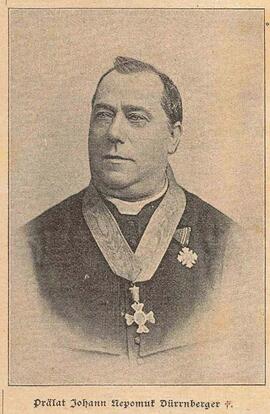

- 20.7.1834-13.1.1914

Geboren in Linz als Sohn des Pädagogiumprofessors und Komponisten Johann August Dürrnberger.

25.7.1858 Priesterweihe. Zunächst Kooperator in Pöstlingberg, dann ab 1859 in St. Ulrich. Ab 1.10.1864 Kooperator in der Vorstadtpfarre Steyr, am 6.9.1865 als Provisor nach Christkindl, am 18.1.1866 zurück nach St. Michael. Seit 18. März 1868 Pfarrer in St. Michael. Von 1883 bis 1912 Dechant des Dekanates Steyr.

Feierte am 3. August 1908 sein fünfzigjähriges Priesterjubiläum.

- Corporate body

- Person

- 1955-

- Person

- 1902-1955

- Person

- 1866-1944

- Person

- 1867-1948

- Unternehmen

- 1491-

- Corporate body

- 1896-

Ursprünglich Industriehalle, 1923 zum Kino adaptiert, 1974 durch die Stadt Steyr angekauft, heute Stadttheater und 1978/79 angebauter Stadtsaal.

- Person

- 1796-

1784 Aufhebung des Zölestinerinnenklosters. 1789 provisorischer Einbau der Bühneneinrichtung aus dem aufgehobenen Kloster Garsten in die Klosterkirche. 1796 eigentlicher Umbau zu einem Theater, was von Fürst Lamberg tatkräftig gefördert wurde. Am 16. Mai 1796 wurde das Theater feierlich eröffnet.

Nach dem Neubau eines größeren Theaters in der ehem. Industriehalle (ab 1958), Schließung des Haues. 1978 Generalsanierung mit Verlegung des Eingangs von der Berggasse an die Promenade. Wiedereröffnung als Theater im Herbst 1980 mit 233 Plätzen und einer Galerie.

- Corporate body

- 1923-

Gegründet 1923 (Vorgängerinstitutionen: 1806 Topographische Anstalt, 1839 k.k. Militärgeographisches Institut, 1921 Bundesvermessungsamt)

- Verein